三種較為成熟的制氫技術路線

發布時間:

2023-01-16

較為成熟的技術路線有3種,即使用煤炭、天然氣等化石能源重整制氫,以醇類裂解制氫技術為代表的化工原料高溫分解重整制氫,以及電解水制氫。

1.化石能源重整制氫

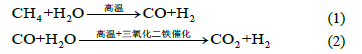

天然氣制氫技術中,蒸汽重整制氫較為成熟, 是國外主流制氫方式。其原理是:先對天然氣進行預處理,甲烷和水蒸汽在轉化爐中反應生成一氧化碳和氫氣等;經余熱回收后,在變換塔中,一氧化碳和水蒸氣反應生成二氧化碳和氫氣。該技術是在天然氣蒸汽轉化技術的基礎上實現的。在變換塔中,在催化劑存在的條件下,控制反應溫度, 轉化氣中的一氧化碳和水反應,生成氫氣和二氧化碳。主要反應式為

目前,國內天然氣重整制氫、高溫裂解制氫主要應用于大型制氫工業。天然氣制氫過程的原料氣也是燃料氣,無需運輸,但天然氣制氫投資比較高,適合大規模工業化生產。一般制氫規模在5000m3/h以上時選擇天然氣制氫工藝更經濟。此外,天然氣原料占制氫成本的70%以上,天然氣價格是決定氫價格的重要因素,而我國富煤、缺油、少氣的能源特點,制約著天然氣制氫在我國的實施。

煤氣化制氫是工業大規模制氫的首選,也是我國主流的化石能源制氫方法。該制氫工藝通過氣化技術將煤炭轉化為合成氣(CO、CH4、H2、CO2、N2 等),再經水煤氣變換分離處理以提取高純度的氫氣,是制備合成氨、甲醇、液體燃料、天然氣等多種產品的原料,廣泛應用于石化、鋼鐵等領域。煤制氫技術路線成熟高效,可大規模穩定制備,是當前成本最低的制氫方式。

2.甲醇水蒸氣重整制氫

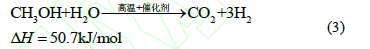

甲醇水蒸氣重整制氫,即甲醇和水在一定溫度、壓力和催化劑作用下轉化生成氫氣、二氧化碳以及少量一氧化碳和甲烷的混合氣體,該方法產物中氫氣體積分數是甲醇制氫法中最高的。甲醇水蒸氣重整制氫具有反應溫度低、產物氫氣體積分數高、一氧化碳體積分數(<2%)較甲醇分解制氫法低等優點。因此,目前開發的甲醇制氫技術主要采用甲醇水蒸氣重整制氫工藝,其反應機理見式(3),工藝流程如圖所示。甲醇水蒸汽重整制氫裝置已經廣泛用于航空航天、精細化工、制藥、小型石化、特種玻璃、特種鋼鐵等行業。

3.電解水制氫

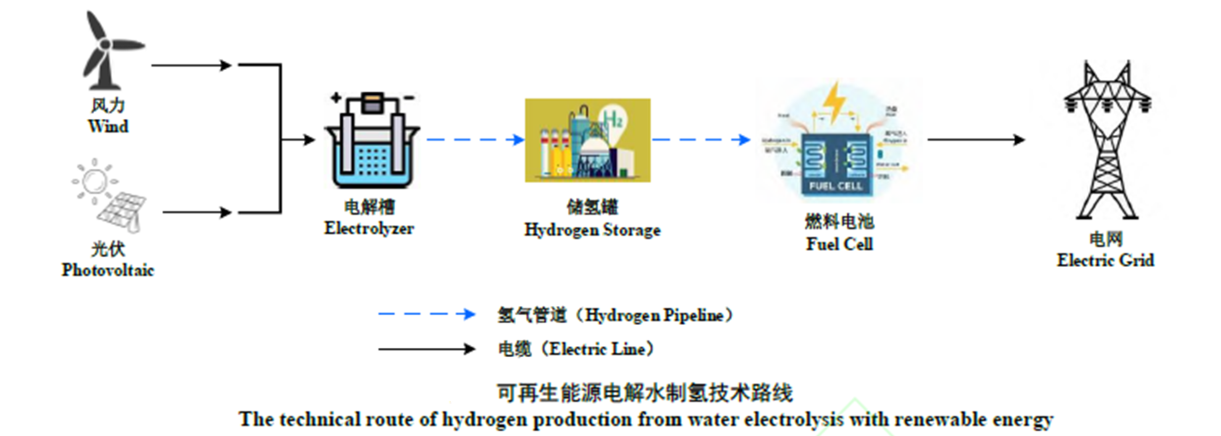

化石能源重整制氫、甲醇水蒸氣重整制氫過程均有含碳化合物的排出,不符合可持續發展和綠色發展的環保理念,而電解水制氫過程為水電解生成氫氣和氧氣,無含碳化合物的排出,綠色環保。目前,我國正處于能源轉型的關鍵階段,將可再生能源(太陽能、風能等)轉化為氫氣或者含氫燃料的能源載體,有助于推進我國能源轉型進程,促進我國能源多元化發展。

可再生能源電解水制氫技術路線如圖所示。

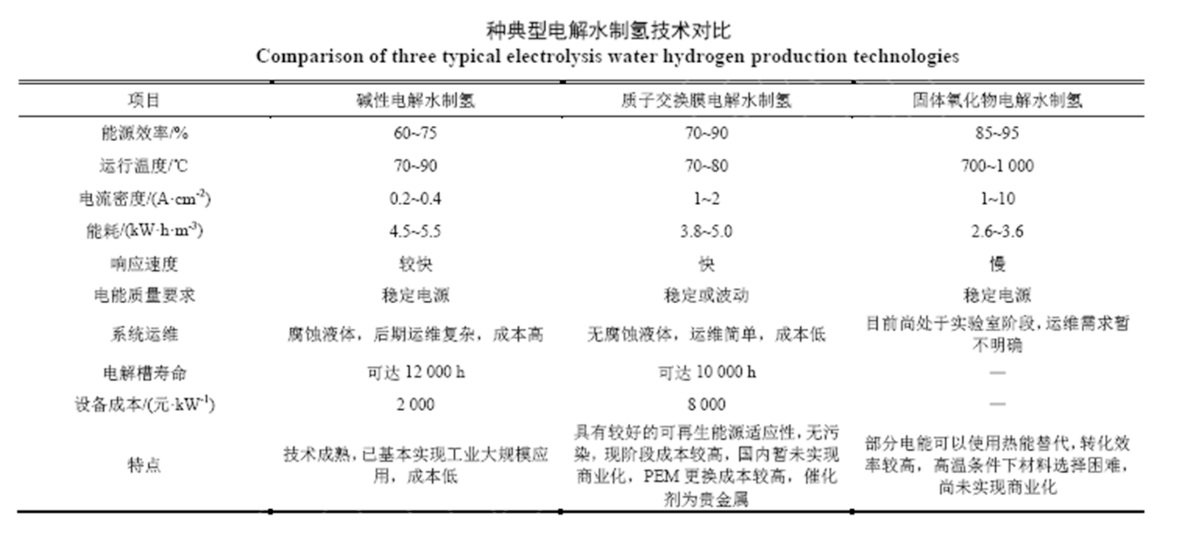

圖中,根據電解質種類,電解槽可分為堿性電解槽、質子交換膜(proton exchange membrane,PEM)電解槽、固體氧化電解槽(solid oxide electrolyzecells,SOEC)3種。不同電解水制氫技術參數及特點對比見表。

由表可以看出:堿性電解水制氫技術是目前市場化最成熟、制氫成本最低的技術;質子交換膜電解水制氫技術較為成熟,具有寬范圍的運行電流密度,可以更好地適應可再生能源的波動性,是國外發展的重要方向,我國應加大質子交換膜電解水制氫技術的研發力度,加強與國外領先單位的合作研發;固體氧化物電解水制氫技術是能耗最低、能量轉換效率最高的電解水制氫技術,國外學者在Science上發表的文章指出,固體氧化物電解槽可在動態電力輸出下工作,并不會有明顯衰減。因此,固體氧化物電解水制氫技術有望實現大規模、低成本的氫氣供應,應重點關注并提前進行技術和專利布局。

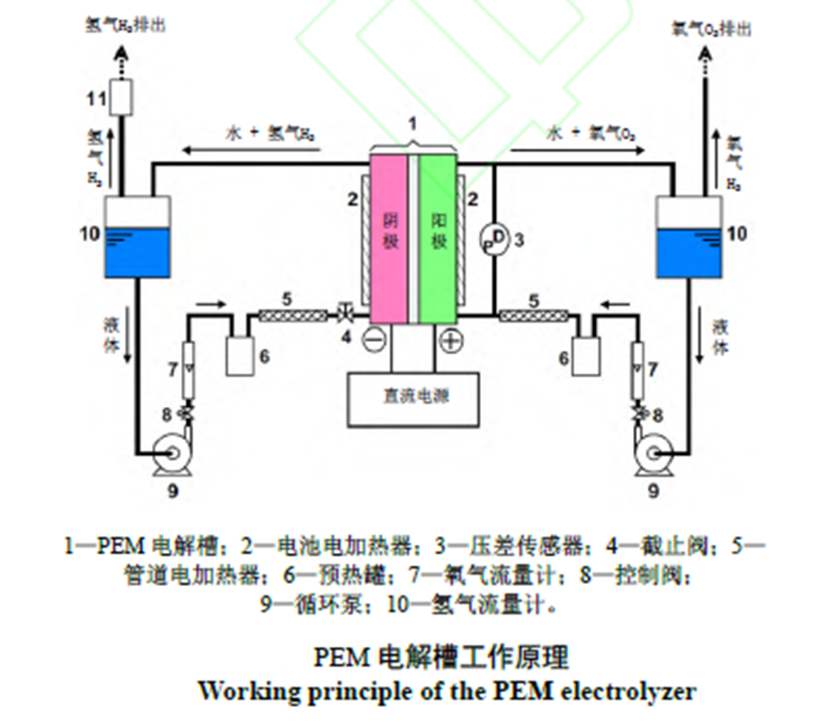

以PEM電解槽為例,其工作原理如下所示。

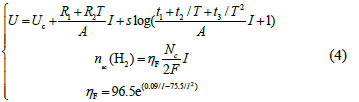

PEM電解槽由膜電極組件(MEA)、氣體擴散層(GDL)及帶有流道的隔板(雙極板)組成。電解槽中,水經過電解在陽極產生氧氣,在陰極產生氫氣,因此在產生的氣體出口設置了流量計。典型的堿性電解槽考慮溫度影響的U-I特性曲線模型及電解槽制氫量相關模型可以用式(4)表示。

式中:Uc為電壓常數;T是溫度,單位K;R1、R2是電解液的歐姆電阻參數,Ωm2;s是與穩定相關的過電壓系數,V;t也是與穩定相關的過電壓系數,K/A;nac(H2)指實際制氫量;ηF為法拉第效率;Nc為系統中電解槽的個數;F為法拉第常數。PEM電解槽的電流由可再生能源發電的輸出功率及電解槽相關特性參數決定。

通過利用可再生能源發電的棄水、棄光、棄風電力,電解水制氫可平抑風力、光伏等發電輸出的波動性,并減少能源浪費,解決棄電問題。另一方面,可以通過遠距離輸運氫燃料,將可再生能源從資源豐富的地區高效轉移到用能負荷中心,利用氫氣發電增強電網的協調性和可靠性,有效解決可再生能源供需存在的區域錯配問題。上述整個過程清潔環保,幾乎不產生二氧化碳。但是,可再生能源電解制氫成本較高,因此,“綠氫”的制取亟需可再生能源電解水制氫技術的進一步攻關,降低制氫成本,助力碳達峰、碳中和任務的推進。

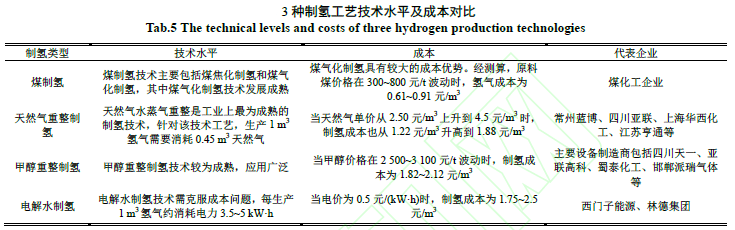

綜合對比以上3種制氫技術:煤、天然氣制氫技術最為成熟,尤其煤制氫在我國具有較大成本優勢,但此法制得的“灰氫”不符合能源向低碳轉型的綠色發展需求;電解水制氫技術可以制得“綠氫”,能源效率高,但是成本較高,經濟性較差。3種制氫工藝的技術水平及經濟性對比見下表。

煤或天然氣制得的“灰氫”通過CCUS技術可轉化為“藍氫”,該技術也是我國實現碳中和目標技術組合的重要一環。隨著碳達峰、碳中和工作的深入進行,制氫領域面臨的挑戰將是實現無碳或碳中性(“綠氫”或“藍氫”)的技術(目前通過電解水制取“綠氫”來替代),并將這些技術以更大規模推廣應用,進而降低生產成本,產生經濟效益。

相關新聞